Historisches

Bergbau orientierte sich auch in der Vergangenheit immer am Bedarf eines Bodenschatzes. Er war stets abhängig von den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten für dessen Gewinnung. Die Geschichte des Bergbaus ist daher zwangsläufig auch die Geschichte des technischen Fortschritts, der sich sukzessive sowohl über- als auch untertägig vollzog.

Bereits vor Jahrtausenden wurden durch Schürfen oder Abgraben Mineralien und Bodenschätze unmittelbar aus der Erdkruste gewonnen. Es ist bekannt, dass bereits vor über 2500 Jahren Kelten und Römer von der Eifel bis zum Siegerland Interesse an der Gewinnung von Eisen, Blei, Zink und anderen Mineralien hatten. Solche Tagebaue endeten jedoch spätestens mit Erreichen des Grundwasserniveaus und hatten daher meist trichterförmige Ausmaße von nur wenigen Metern Tiefe.

Erst mit der Verwendung von Schwarzpulver und folgender Sprengstoffe sowie sich ständig weiter entwickelnder Mechanisierungs- und Wasserhaltungs-techniken wurden aus den kleinen Löchern flächengroße Tagebaue. Heute legen die gewaltigen Eingriffe des aktiven Braunkohleabbaus im südwestlichen Rheinland dafür spektakuläre Zeugnisse ab.d

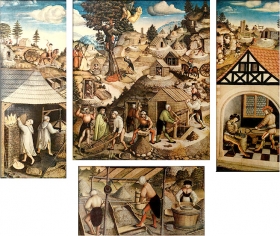

Der untertägige Abbau begann mit Schlägel und Eisen, dem traditionellen „Gezähe“ des Bergmanns. Dessen ältester archäologischer Nachweis in Deutschland stammt aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach Christus und dokumentiert einen Kupferbergbau im Saarland. Doch erst mit Hilfe der technischen Errungenschaften zu Beginn der Neuzeit begann ein reger Stollenbergbau.

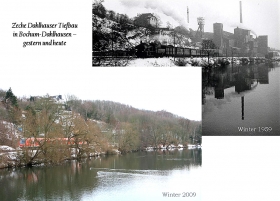

Nach fast vollständiger oberflächennaher Ausbeutung der Lagerstätten setzten sich die Abbautätigkeiten ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann in immer größere Tiefen fort. In den Steinkohlengruben in NRW und im Saarland sind Abbauteufen über 1.000 m heute keine Seltenheit mehr.

Mit den ibg-Standorten in Bochum und Saarbrücken sind unsere bergbaulich-historischen Recherchen vorzugsweise auf die Lagerstätten von NRW und dem Saarland gerichtet. Weil hier und dort ähnliche Lagerstätten vorliegen, zeigen folgende Daten beispielhaft den jeweils fast gleichzeitigen technischen Fortschritt der bergbaulichen Aktivitäten auf.

Die wichtigsten Stationen nach Untertage

- 23. Juni 1966: Das letzte Grubenpferd „Tobias„, der Zeche General Blumenthal,

geht in den „Ruhestand“. - 7. Jh. v. Chr.: erste belegte Nutzung von Steinkohle im Saarland

- 5. Jh. v. Chr.: Schürfen von Erzen in der Eifel und im Sieger-/Sauerland

- 13. Jh.: Abgrabungen von Steinkohle in allen Revieren NRWs

- 15. Jh.: untertägige Abbautätigkeiten von Steinkohle in Ottweiler/Saar

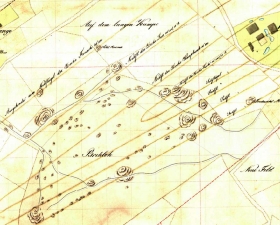

- 16. Jh.: untertägiger Erz-/Steinkohlebergbau über kleine Schächte (Pingen) in NRW

- 1700: Einsatz von Schwarzpulver, Auffahrung von Stollen und Strecken im Fels

- 1810: Einsatz von Dampfmaschinen zur Wasserhaltung und Förderung in NRW

- 1820: Einführung von Dampfmaschinen und Übergang zum Tiefbau im Saarland

- 1830: Übergang zum Tiefbau in allen Lagerstätten in NRW

Kurz gesagt, wurde die Erdoberfläche zur Gewinnung von Bodenschätzen über mehr als 2000 Jahre nur angekratzt. Allein der ca. seit 300 Jahren betriebene untertägige Bergbau liegt für uns nicht mehr sichtbar im Verborgenen und wird als altbergbauliches Risiko subsummiert.